校長のつぶやき(105)2024年度金融教育講座の修了

掲載日:2025.01.28

◆本校の新たな取り組みとしての金融教育講座。すばらしいエンディングで終わりました。2024年度の金融教育講座は3段階での内容別で、3部構成でした(※1)。先週の2025年1月25日(土)は、第3段階の講座の最終回でした。中高生で経済系に深い興味関心を持つ生徒30名が熱心に学年横断での講座に参加してきました。保護者の参加も可能な土曜講座でした。

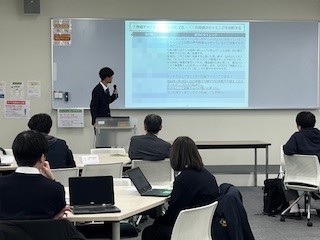

第3段階ではSBI証券様のお力添えと多大なるご協力をいただき、元取締役で現在は同社のシニア・アドバイザーを務め、大学の講義でも活躍されている飯島正行様を中心に3名の皆様による講義とワークショップを10月から展開しました。「投資」に関する学習でしたが、投資の学びは、国内外の社会情勢や環境問題、紛争問題、いま求められる科学技術に関する情報、芸術文化の発展と交流、国際的人流などを同時に考えながら、企業活動を経済的に眺めることであるということを深く学びました。最終回には、企業の活動の分析の発表となりました。

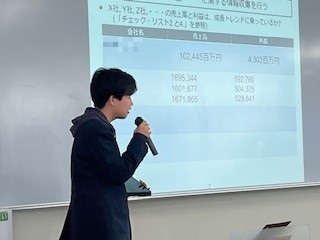

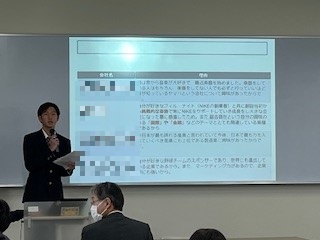

◆それぞれ個人が興味を持った国内企業を選び出して、グループの中で互いに投資対象としての状況分析を行いました。そしてプレゼンするという活動です。証券マンのような活動を模擬で学ぶことになりましたが、参観した人は誰もがとても驚かされるレベルでした。SBI証券の講師の方々のチアフルな語りかけと助言で学び、企業活動をとりまく環境と株価に反映する企業業績の分析のプレゼンまでに仕上がりました。生徒の学ぶことへの真摯さ、その発表内容に敬服しました。私自身、中高生の授業で、座学で、これほど驚く経験はほとんどありませんでした。

調べた企業の選定理由は中高生らしく、自分の興味関心、生活での身近さ、尊敬を感じた創業家、世界の動向から感じて調べたいと思った業種からといったものでしたが、いざ、分析となると、発表の言葉の中に、「○○社は、世界中で事業を展開し、国際的な競争力を持ち…」とか「△△社は、大地震に備えての制震技術では世界最高水準の技術力で・・・」とか、また、企業実績については「自己資本比率が高く、またPERが高く・・・」とか、グラフを示しながら「・・・ゴールデンクロスが収まり、移動平均線が下がってきているので…」とか、世界情勢を踏まえてでは、「・・・台湾問題を考えると…」などと、社会と投資の関係を密接にした考察を展開していました。

◆中高生です。学んだことでの感想の中で目立ったことは、「投資の観点だけではなく、社会に出ても役立つような世界の見方や知識の学び方を身につけることができた。」という趣旨のものが散見されたことです。やはり、学びを実社会の動きにつなげることの重要性に気づいてもらえたという点で大成功だったと感じました。また、現実的な知識としては、「企業の経営、業績の見方を学べてよかった。」「老後の資金などのためにも投資を学ぶことは大事だということがわかった。」「成人年齢になったら「積立NISA」や「投資信託」をしてみようと思う。」などがありました。また、「大学で学びたいことが具体的に見えてきた。」というのも学びの実利だと感じます。

日本は、机上でのアカデミック・スキルの狭い学びが中心で、「お金」や「金融」に関することはほとんど具体的に学ばずに、突然のように社会に放り出されます。いま流行の強盗や詐欺事件で、犯罪者側に巻き込まれる若者がなぜ多いのか。あるいは、かつてねずみ講まがいの社会問題がなぜ大学生を中心に流行ったのか・・・。常識的な知識の欠落や教育の不十分さによる稚拙なレベルへの行動基準の低下、道徳基準の劣化はなぜ起こるのか・・・です。

◆金融教育講座の設置は、小職の若い頃からの30年来の夢でした。もともとは1989年にアメリカ西海岸にある学校との教育交流での学校視察で、高校のHome Economyの授業を参観した時の経験(※2)からでした。その場での驚きの大きさ。ひるがえって思う日本。受験競争が過熱の時代。普通科の高校が圧倒的に多く、大学受験を目指すことが主たる目的となっている高校生の学びの狭さに非常に複雑な思いを抱きました。

以来、これまで関わってきた学校づくりで、カリキュラムの開放を進めることを方針に取り入れ、一貫して「学びを社会に繋ぐ、学びを未来に結ぶ」を掲げてきました。関東学院六浦中・高では、学びの視野を世界に拡げるとして教育の国際化を進めていますが、一方で、昨今、金融庁が唱え始めた学校での有機的で連続的な金融教育の必要性を一学校としても実践したいと考えています。2024年度の金融教育講座の実践を踏まえ、2025年度も準備します。

※1 校長のつぶやき(96)『土曜金融教育講座が始りました』で、金融教育の意義と第1段階の講座の概要をお知らせしています。

※2 その授業は連続した住宅ローンの仕組みの学習の中の一コマでした。利子やその種類を詳しく学び、ワークショップでは生徒それぞれが家庭を持ったと仮想して、収入と支出の構成からローンの組み方をシミュレートするという授業。また、別の連続の授業では会社の経営について学び、会社の仕組みや資金調達の方法を学んでいました。学校は商業科でもないいわゆる日本でいう普通科の学校で、高校生全員が学んでいることに「市民力」の違いを感じました。